Daya Kritis Anak Sebagai Suksesor Pendidikan Nasional

Oleh: Sidik Saiful Anwar/Guru SD Muhammadiyah Seputih Mataram dan Korps Mubaligh Muhammadiyah Lampung Tengah

Sebagai seorang pendidik, mestinya setiap hari bertemu dengan banyak sekali murid dengan berbagai karakter dan kekhasannya sejak lahir yang beragam. Suatu ketika penulis masuk kedalam kelas untuk memulai pembelajaran bahasa arab, biasanya pembelajaran tersebut penulis membukanya dengan berbahasa arab sekaligus berbahasa Inggris, supaya murid mulai terbiasa dengan bahasa asing. Kemudian ada peserta didik yang menanyakan “bapak ko bisa berbahasa arab?”. Dan ternyata tidak sampai pada titik ini, murid tersebut menanyakan lagi “bisa berapa bahasa pak?”, “kenapa manusia memiliki bahasa yang berbeda-beda pak?”, “bahasa-bahasa itu siapa yang membuat pak?”.

Saya pun sontak berfikir kenapa anak ini melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Tetapi anak yang memiliki pertanyaan yang rumit bisa jadi anak yang sudah mulai bermain dengan nalar kritisnya, dan pasti teman-teman yang lain juga memiliki pertanyaan yang rumit-rumit hanya saja mungkin mereka masih malu untuk menyampaikan atau kebingungan bagaiamana cara menyampaikannya.

Setiap anak pasti memiliki jiwa penasaran dalam dirinya yang selalu ingin diketahui, sehingganya seorang anak akan senantiasa bertanya-tanya tentang sesuatu yang baru dan ingin dia ketahui. Baik bertanya terhadap dirinya sendiri atau kepada seseorang yang dia anggap mampu dalam menjawab. Sebenarnya fenomena seperti ini juga pernah di alami para filusuf-filusuf besar terdahulu yang selalu menanyakan sesuatu yang dia tidak ketahui.

Tanpa disadari, murid tersebut telah mengalami peristiwa yang sama dengan para filusuf terdahulu. Konsep yang dipakainya adalah filsafat dialektika, yakni adanya konflik dalam diri murid tersebut terkait rasa penasaran yang ingin diketahui sehingga terjadinya dialektika dalam upaya mencari solusi, dengan muatan dialektis yang beragam baik itu matematis, politis, ataupun etik.

Friedrich Hegel adalah seorang tokoh yang menggagas filsafat dialektika, yaitu dengan melakukan suatu dialektika dalam menyelesaikan persoalan, yang artinya setiap pertanyaan yang muncul akan dijawab dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. hal ini senantiasa menggambarkan suatu kebenaran yang dicapai hari ini bukanlah kebenaran absolute ( tidak ada kebenaran yang benar-benar sejati).

Melihat dialektika adalah pegangan awal seorang filusuf dalam menemukan pengetahuan baru maka bisa disebut bahwa “setiap anak adalah filusuf alami sejak lahir” bahkan setiap anak yang lahir pasti akan mengalami dialektika terhadap dunia. Yang menjadi pertanyaan hari ini adalah sampai kapan anak akan terus berdialektika? Apakah dialektika seorang anak bisa hilang?

Tantangan Dialektika Anak

Begitu banyaknya pentanyaan-pertanyaan murid baik itu sifatnya realistis atau sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Sebagai pendidik akan terus berusaha menjawab semua apa yang ditanyakan oleh muridnya, tetapi terkadang pendidik akan sedikit terbatah-batah menghadapi murid yang begitu kritisnya karena keterbatasan pengetahuan pendidik. Bahkan mungkin sedikit terganggu jika terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan murid, “Bu, alam ini sebesar apa ya?, bu ujung dunia itu dimana ya? Pak kenapa bahasa manusia berbeda-beda ya?”

Nalar kritis anaklah yang sangat berperan strategis dalam proses pendewasaan dan merawat naluri filusuf alamiyahnya, dengan nalar kritisnya seorang murid dapat dipastikan mampu berupaya menyerap ilmu sebanyak-banyaknya.

Sampai kapan anak akan terus berdialektika? Tentu ada beberapa hal yang menyebabkan nalar kritis anak memudar. Memudarnya kekritisan seorang anak dalam menggali ilmu pengetahuan disebabkan adanya kekerasan simbolik, hal ini berbeda dengan kekerasan fisik yang cenderung mudah dikenali oleh panca indra. menurut Bourdieu kekerasan simbolik ini kasus kekerasan yang lembut dan tidak kasat mata. keberadaannya sudah menjadi kebiasaan maka dianggap hal yang wajar dan cenderung telah menjadi habitus.

Terdapat tiga penyebab dalam kekerasan simbolik anak sebagai berikut:

Pertama, menjadinya habit antara anak yaitu persaingan tentang hasil nilai ujian yang telah dilaksanakan dengan patokan akhir anak adalah melampaui peserta didik lainnya. Sehingga yang menjadi konsekuensinya ambisius anak dalam mencari ilmu untuk menjaga hak milik dan tetap unggul, sehingga menurunkan substansi dari ilmu pengetahuan sendiri sebagai anugrah yang harus disebar luaskan.

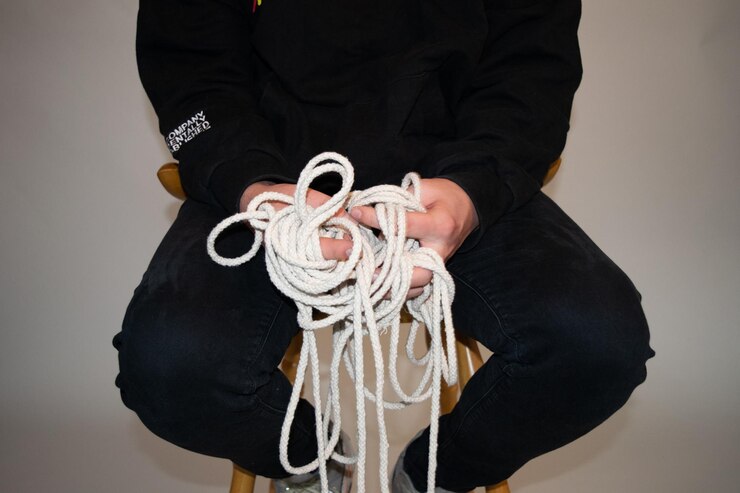

Kedua, pendidik yang konservatif. Terjadinya konservatif dalam menyalurkan ilmu kepada murid terjadi karena pengajaran terfokus kepada guru sehingga peran seorang murid disini bagaikan kendi air yang kosong dan terus menerus diisi bermacam air tanpa perlu mempertanyakannya dengan sifat kritis “jenis air apa yang telah dimasukkan?”, tetapi kenyataannya adalah menjadi doktrin yang berkelanjutan dan menjadi warisan sejarah yang terus berjalan, sehingga dapat menghilangkan sifat kritis alamiayah anak.

Pengajaran konserfatif ini memusatkan pengetahuan pada pendidikanya, padahal jika dilihat untuk selalu mengembangkan sifat kritis anak dalam berfikir adalah menjadikan anak sebagai pusat dalam pendidikan karena ini merupakan usaha menjadikan anak sebagai pembelajar sepanjang hidup yang mampu memahami pengetahuan secara dalam dan jangka waktu yang panjang, sebagaimana David Ausubel dalam prinsip pembelajaran bermaknanya.

Ketiga, minimnya referensi bacaan pendidik dan murid. Sebelum memerkedakan murid dalam belajar alangkah eloknya seorang pendidik harus merdeka terlebih dahulu, membaca berbagai macam buku atau referensi adalah uapaya untuk memerdekakan seseorang dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Maka fasilitas buku-buku maupun daya tarik untuk selalu ingin membaca menjadi kail utama untuk mendapatkan kemerdekaan dalam belajar.

Segala upaya yang dilakukan para pendidik adalah upaya yang terbaik dalam memenuhi kemerdekaan murid, tetapi ada beberapa proses yang membuat murid ini akan merdeka dalam belajar (ingin mengetahui ilmu seluas mungkin), atau benar-benar merdeka (terbebas) dari pembelajaran.

Penawaran Solusi Dari Dua Tokoh Pendidikan

Dari berbagai problem didunia pendidikan, perlunya rekonstruksi dalam mendidik murid supaya mendapatkan kemerdekaan dalam belajar seperti perpaduan konsep yang diusung antar oleh ki hajar dewantara dan Ki Ageng Suryomentaram, yang dirangkum dalam lima landasan pendidikan.

Pertama, pendidikan raos asih (kasih sayang). Hal ini memerankan pendidik dengan penuh kasih sayang terhadap muridnya dalam proses pentransferan ilmu. Dengan kasih sayang murid akan semakin terbuka terhadap ilmu yang disampaikan serta menumbuhkan kepercayaan diri murid.

Kedua, prisip jiwa merdeka belajar. Pendidikan yang tidak mengekang serta memberikan keleluasan murid dalam mengeksplor berbagai ilmu adalah salah satu bentuk jiwa merdeka belajar. Kemerdekaan dalam belajar ini bertujuan supaya murid leluasa dalam mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa. Pertumbuhan daya ini haruslah seimbang mengingat Ki Hajar dewantara mengatakan atas keseimbangan tiga daya tersebut proses humanisasi (memanusiakan manusia) akan tercapai.

Ketiga, perlu menumbuhkan kebersamaan tanggung jawab. Kebersamaan tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh seorang guru dan murid, tetapi orang tua juga ikut serta dalam kebersamaan tanggung jawab. Kebersamaan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab mendidik antara guru, murid dan orang tua, supaya pendidikan ini tetap berjalan seimbang ketika dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat.

Keempat, pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Hal ini mendorong pendidik untuk tidak konserfatif dalam proses transfer ilmu pengetahuan, pendidikan yang relevan artinya seorang pendidik harus terus bergerak dengan berbagai inovasi-inovasi baru yang ditemui dalam kehidupan hari ini. Hal ini dapat menumbuhkan sifat tangguh serta mengasah kemampuan problem solving murid dalam memandang dunia.

Beberapa poin tersebut adalah upaya menjaga supaya anak tetap berfilsafat dan berfikir kritis, terus tumbuh besar dengan rasa ingin tahunya terhadap hal-hal baru baik yang bersifat paling realistis hingga dengan hal-hal yang tidak pernah kita fikirkan sebelumnya, dan rasa keingin tahuan inilah yang harus dipupuk supaya tumbuh subur.

Perlu kiranya pendidik mulai mengajak anak untuk berfilsafat, dengan pembahasan-pembahasan ringan yang menggunakan analogi-analogi sederhana dengan memasukkannya didalam konsep pembelajaran yang kompleks tanpa harus membatasi pertanyaan-pertanyaan mereka. Secara sederhana ajaklah murid untuk berdialektika mengutarakan pertanyaan dan pendapatnya dengan terus mempertanyaakan apa yang menjadi jawaban yang ia berikan. Dan dialektikalah yang mampu mengasah daya kritis murid melihat suatu hal. Sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan, hidup dan tetap dalam bingkai ramah anak.