Baiti Jannati: Memutus Rantai Keputusasaan di Era Digital

Oleh: Agus Triyono, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dunia pendidikan dan keluarga kita kembali berduka. Hanya dalam hitungan hari di bulan Februari 2026 ini, kabar memilukan datang dari NTT dan Demak. Dua nyawa mereka yang masih belia melayang. Mereka memilih mengakhiri hidup ditempat dihabiskan, rumah. Peristiwa ini bukan sekadar berita kriminalitas biasa, melainkan sebuah anomali sosial yang menyesakkan dada: mengapa rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan paling aman justru berubah menjadi tempat yang memicu keputusasaan?

Fenomena ini adalah puncak gunung es dari krisis mental yang sedang menghantam generasi muda kita. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Januari hingga November 2025 saja telah mencatat 1.343 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena trennya mulai bergeser ke usia yang jauh lebih muda, di mana sekitar 7,6% korbannya adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun.

Dalam perspektif komunikasi, kita sedang menghadapi fenomena "dekat di mata, jauh di hati". Secara fisik, anggota keluarga mungkin duduk berdampingan di ruang tamu atau meja makan, namun ikatan emosionalnya rapuh karena masing-masing terserap ke dalam "dunia lain" di balik layar gawai mereka. Gawai telah menciptakan dinding transparan yang memisahkan perasaan anak dan orang tua.

Akar masalahnya sering kali bukan pada teguran atau kemarahan orang tua semata, melainkan pada akumulasi hampa nya komunikasi yang berkualitas. Di era digital, setiap anggota keluarga sering kali terjebak dalam budaya digital yang dangkal. Ketika rumah tidak lagi menjadi filter bagi polusi mental dari luar, ia justru menjadi sumber polusi itu sendiri melalui kekerasan verbal atau pengabaian emosional.

Rumah yang seharusnya menjadi baiti jannati sering kali berubah menjadi tempat yang penuh konflik, minim komunikasi, dan hilangnya kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan kekerasan verbal yang tinggi atau rumah tangga yang retak (broken home) memiliki risiko kerentanan mental yang jauh lebih besar.

Kondisi mental yang sudah "lebam" akibat tekanan di luar rumah, ketika pulang tidak mendapati pelukan atau telinga yang mau mendengar, melainkan justru tambahan beban emosional, maka terjadilah ledakan keputusasaan. Di sinilah pentingnya memahami bahwa setiap kata di dunia digital maupun nyata memiliki daya: ia bisa membangun, namun ia juga bisa menghancurkan jiwa yang sedang rapuh.

Membangun Komunikasi yang Menghidupkan

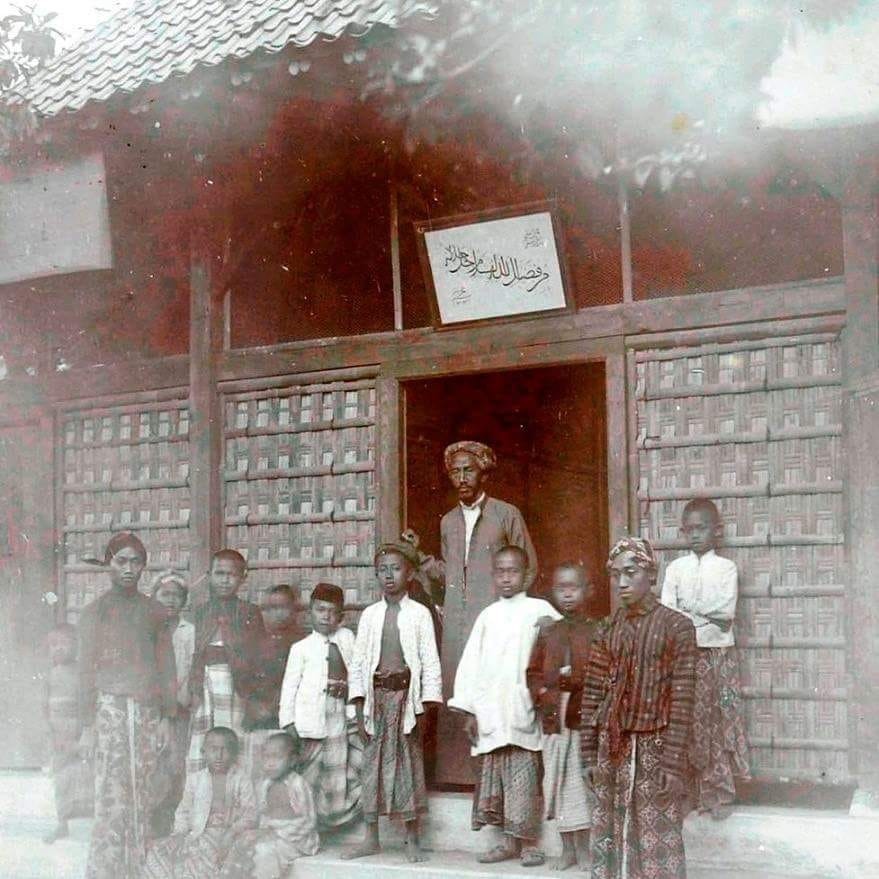

Islam secara tegas mengajarkan bahwa nyawa satu orang manusia sangat berharga di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Maidah ayat 32, bahwa menyelamatkan satu nyawa seolah-olah telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Menyelamatkan nyawa tidak selalu soal tindakan medis, tetapi bisa dimulai dari memperbaiki cara kita berkomunikasi di rumah.

Setidaknya, ada tiga langkah strategis untuk mengembalikan fungsi rumah sebagai benteng kesehatan mental. Pertama, menjadi pendengar yang empatik. Orang tua harus bertransformasi dari sekadar "pemberi instruksi" menjadi "pendengar yang baik". Jangan hanya menuntut nilai akademik yang sempurna atau kecukupan materi, tetapi mulailah dengan pertanyaan sederhana: "Bagaimana perasaanmu hari ini?". Ciptakan ruang aman di mana anak merasa tidak akan dihakimi saat mereka mengutarakan kerapuhannya.

Kedua, literasi digital berbasis keluarga. Literasi digital bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan kewajiban moral untuk menyelamatkan nyawa. Orang tua perlu mengawasi penggunaan media sosial anak bukan untuk memata-matai, melainkan untuk memberikan pemahaman bahwa kebahagiaan di layar sering kali semu. Kita harus mencegah terjadinya Werther Effect atau bunuh diri imitasi, di mana berita tragedi yang dikemas dramatis di media sosial seolah memberikan "izin" bagi remaja lain yang sedang depresi untuk melakukan hal yang sama.

Ketiga, menghapus stigma dan mengaktifkan dukungan sosial. Masyarakat dan keluarga harus berhenti melabeli masalah kesehatan mental sebagai tanda "kurang iman". Kita perlu merangkul mereka yang terlihat murung dan memberikan dukungan profesional jika diperlukan. Masjid dan institusi sosial lainnya harus berfungsi sebagai social support system yang ramah bagi jiwa-jiwa yang sedang lelah.

Kasus di NTT dan Demak adalah pengingat keras bagi kita semua. Jangan biarkan layar gawai merampas kehangatan rumah kita. Mari kita jadikan lisan kita menenangkan dan tangan kita merangkul. Karena pada akhirnya, pendidikan setinggi apa pun tidak akan berarti jika kita gagal mencetak manusia yang memiliki empati dan ketahanan jiwa. Rumah harus kembali menjadi tempat di mana setiap anak merasa berharga untuk tetap hidup, tempat mendapatkan kasih sayang dan surga bagi semua penghuninya.