Oleh-Oleh Termahal dari Tanah Suci: Refleksi Perjalanan KH. Ahmad Dahlan

Oleh M. Saifudin, Lc, Pengasuh Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen, Sukoharjo

Setiap orang pulang dari Mekah membawa oleh-oleh. Ada yang membawa air zamzam, ada yang membawa kurma, ada pula yang membawa cendera mata khas Tanah Suci. Namun tidak semua pulang membawa perubahan. Sejarah Muhammadiyah mencatat, KH. Ahmad Dahlan kembali dari Mekah bukan dengan koper penuh barang, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga: cara pandang, keberanian berpikir, dan tekad untuk memperbaiki keadaan. Inilah oleh-oleh termahal dari Tanah Suci.

KH. Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis. Ia tumbuh di Kauman, Yogyakarta, dalam lingkungan religius yang mapan. Ayahnya, KH. Abu Bakar, adalah khatib Masjid Gedhe Kesultanan. Sejak kecil, Darwis akrab dengan kitab, mimbar, dan rutinitas ibadah. Namun di balik keteraturan itu, tumbuh kegelisahan yang mendalam: mengapa agama yang mulia tidak selalu melahirkan kehidupan yang bermartabat? Mengapa ibadah ramai, tetapi kemiskinan dan kebodohan tetap dekat dengan masyarakat?

Kegelisahan itulah yang membawanya berangkat ke Mekah pada usia sekitar lima belas tahun. Ia tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi menetap untuk menuntut ilmu. Di Tanah Suci, Darwis belajar dengan cara yang lazim pada zamannya: duduk di halaqah-halaqah ilmu di Masjidil Haram, berpindah dari satu majelis ke majelis lain, menyerap ilmu langsung dari para ulama lintas bangsa dan latar belakang.

Di antara sosok yang memberi pengaruh kuat adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, imam dan khatib Masjidil Haram asal Nusantara. Dari beliau, Darwis belajar ketegasan berpijak pada Al-Qur’an dan Sunnah, keberanian membedakan mana ajaran agama dan mana kebiasaan, serta sikap kritis yang tidak mudah puas pada tradisi semata. Ia juga menyerap khazanah Islam klasik melalui kitab-kitab akidah, tafsir, hadits dan fikih yang menjadi rujukan ulama sepanjang zaman.

Namun Mekah bukan hanya tempat menjaga tradisi. Kota ini juga menjadi ruang pertemuan gagasan. Di sanalah Darwis berkenalan dengan arus pemikiran pembaruan Islam yang berkembang dari Mesir. Melalui bacaan dan perbincangan, ia mengenal pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (meski belum sempat bertemu), tentang Islam yang rasional, mencerahkan, dan mendorong kemajuan umat. Dari sini Darwis tidak hanya membawa ilmu, tetapi menemukan cara berpikir baru tentang agama dan kehidupan.

Sepulang dari Mekah, Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pergantian nama itu menandai perubahan arah hidup. Ia kembali ke tanah air dan menyaksikan bangsanya hidup dalam keterbelakangan: lemah dalam pendidikan, terhimpit secara ekonomi, dan kehilangan kepercayaan diri, seolah menjadi tamu di negeri sendiri. Dari kegelisahan itu tumbuh keinginan kuat untuk berbuat sesuatu, meski harus dimulai dari langkah kecil dan sederhana.

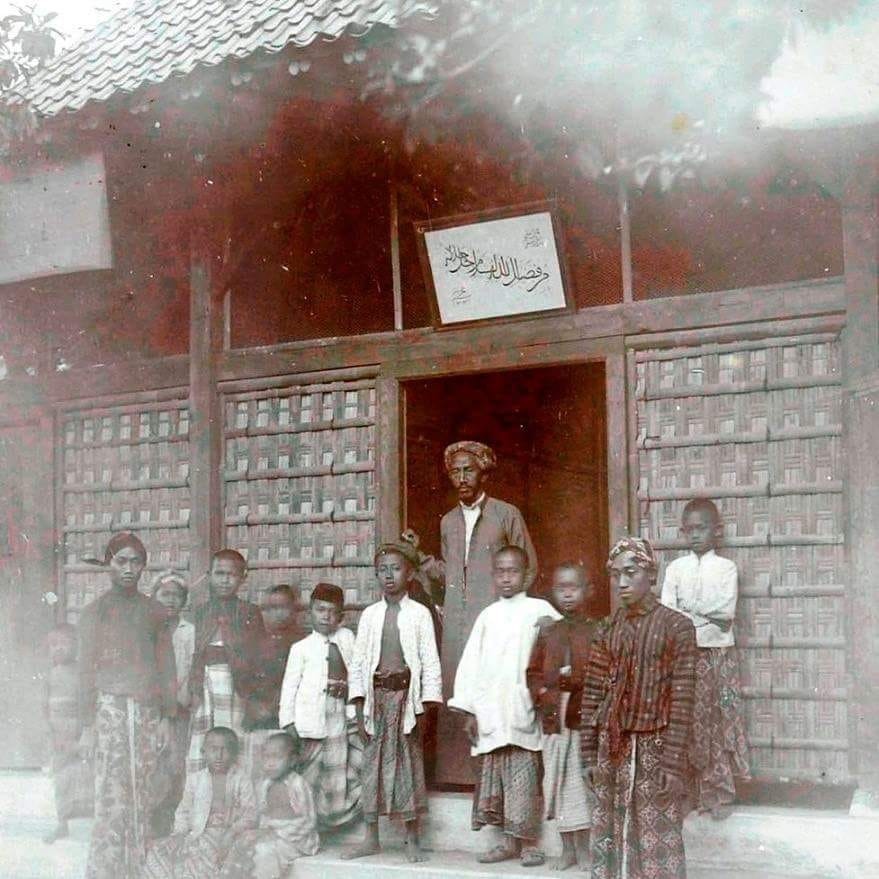

Langkah itu ia mulai dari sebuah langgar kecil di Kauman. Di sanalah KH. Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Qur’an. Menariknya, ia tidak memulai dari surah-surah panjang atau tema besar, melainkan dari Surah Al-‘Ashr, surah yang sangat pendek. Surah itu ia ajarkan berulang-ulang, hingga para santrinya merasa jenuh dan bertanya, mengapa tidak berpindah ke surah lain?.

Jawaban KH. Ahmad Dahlan sederhana, tetapi menyentuh inti persoalan: Al-Qur’an tidak diturunkan untuk sekadar dibaca atau dihafal, melainkan untuk dipahami dan diamalkan sampai benar-benar mengubah hidup. Selama belum diamalkan, tidak perlu berpindah.

Surah Al-‘Ashr memang pendek, namun maknanya melampaui panjangnya ayat. Sejak masa para sahabat, surah ini menjadi cermin hidup. Diriwayatkan, setiap kali mereka bertemu lalu hendak berpisah, Surah Al-‘Ashr dibacakan sebagai pesan terakhir, seolah mengingatkan agar hidup tidak berlalu begitu saja. Sebab di dalam surah inilah terangkum arah perjalanan manusia. Tidak berlebihan jika Imam Syafi‘i berkata, “Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluk-Nya kecuali hanya surah ini, niscaya surah ini saja telah mencukupi mereka.”

Surah ini dibuka dengan sumpah, “Demi waktu.” Para ulama menjelaskan bahwa sumpah dalam Al-Qur’an menandakan pesan yang sangat penting. Waktu adalah modal utama manusia. Setiap orang diberi jatah yang berbeda, tetapi semuanya pasti berakhir. Jika waktu dibiarkan berlalu tanpa nilai, ia bukan hanya habis, tetapi berubah menjadi kerugian besar.

Karena itu, Surah Al-‘Ashr tidak berhenti pada peringatan. Ia menawarkan jalan keselamatan melalui empat pilar: iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan kesabaran.

Iman, dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, bukan sekadar keyakinan di dalam hati. Iman harus tampak dalam cara hidup. Tauhid tidak berhenti pada ucapan, tetapi hadir dalam ibadah yang lurus, etos kerja yang jujur, kepedulian sosial, dan kebermanfaatan bagi sesama. Inilah iman yang mencerahkan dan membebaskan manusia dari kebodohan dan ketertindasan.

Amal saleh adalah bukti iman. Namun tidak semua amal otomatis bernilai. Amal yang menyelamatkan adalah amal yang sesuai tuntunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan dilandasi keikhlasan. Dari sinilah lahir dakwah tajdid Muhammadiyah: memurnikan agama dari penyimpangan, tanpa kehilangan kepekaan terhadap persoalan kemanusiaan.

Kebenaran juga tidak cukup disimpan sendiri. Ia perlu disampaikan dan dijaga bersama. Kebenaran yang dibiarkan diam akan melemah, dan pada akhirnya dikalahkan oleh kebatilan yang rapi dan terorganisasi. Namun semua itu menuntut kesabaran, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian.

Di titik inilah Surah Al-‘Ashr berubah dari sekadar bacaan menjadi amanah. Di tangan KH. Ahmad Dahlan, dan kini di tangan warga Muhammadiyah, surah pendek itu menuntut keberanian untuk terus berbenah: membangun iman yang hidup, amal yang nyata, dakwah yang jujur, dan kesabaran yang matang.

Nilai-nilai itulah yang kemudian menjelma nyata. Muhammadiyah tumbuh bukan hanya sebagai perkumpulan pengajian, tetapi sebagai gerakan yang hadir dalam pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap semesta. Semua itu tidak lahir dari kekuatan materi semata, melainkan dari kejernihan visi dan ketekunan amal.

Di situlah ibadah ke Tanah Suci menemukan maknanya. Bukan sekadar pergi lalu pulang, tetapi pulang dengan hati yang berubah. Ada cara pandang yang lebih jernih, ada kepekaan yang tumbuh, dan ada keinginan untuk menjadi lebih baik setelahnya. Ketika perubahan itu dibawa ke rumah dan dijalani dalam keseharian, ibadah tidak berhenti di Mekah, tetapi terus hidup dalam langkah-langkah kecil. Itulah haji yang mabrur: kebaikan yang menetap.

KH. Ahmad Dahlan telah menapaki jalan itu. Dari Mekah, ia tidak membawa banyak barang, tetapi membawa Surah Al-‘Ashr sebagai kompas hidup. Surah yang pendek, tetapi ia pegang sungguh-sungguh. Dari sanalah lahir kerja, pengabdian, dan sebuah gerakan yang manfaatnya terus dirasakan hingga hari ini, oleh-oleh yang sederhana, namun nilainya tak pernah habis.