Islam dan Argumen Pernikahan Homoseksual Modern

Oleh: Donny Syofyan, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

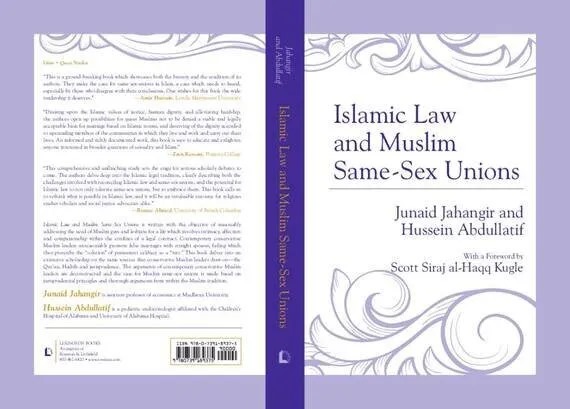

Buku Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions (2016) karya Junaid Jahangir dan Hussein Abdullatif mencoba menawarkan perspektif baru tentang pernikahan sesama jenis dalam Islam. Dengan menarik benang merah dari tradisi Islam dan pertimbangan etis, mereka mengajukan argumen yang mendukung pernikahan sesama jenis. Seberapa kuat argumen mereka?

Buku ini mengungkapkan bahwa hukum Islam selalu menyediakan alternatif bagi hal-hal yang dilarang. Jika riba diharamkan, ada perdagangan yang dihalalkan. Jika ada makanan haram, ada pula makanan halal. Namun, bagaimana dengan individu dengan orientasi homoseksual? Apakah ada alternatif yang memadai bagi mereka? Para penulis berpendapat bahwa menyarankan mereka untuk menikah dengan lawan jenis bukanlah solusi yang tepat, karena bertentangan dengan orientasi mereka. Mengharuskan mereka hidup selibat juga dianggap terlalu berat.

Lebih lanjut, buku ini mencoba membedakan antara tindakan homoseksual dengan tindakan menyimpang lainnya, seperti bestiality (hubungan seksual dengan hewan) atau nekrofilia (hubungan seksual dengan mayat). Pernikahan sesama jenis dipandang sebagai hubungan yang terjadi atas dasar persetujuan dua orang dewasa, berbeda dengan bestiality dan nekrofilia yang tidak melibatkan dua pihak yang setara dan saling menyetujui. Oleh karena itu, menurut penulis, hukum Islam seharusnya dapat memberikan ruang bagi pernikahan sesama jenis.

Selain itu, buku ini juga menyoroti bagaimana hukum Islam telah memberikan akomodasi bagi individu interseks dan transgender di masa lalu. Jika hukum Islam dapat fleksibel dalam mengakomodasi mereka, mengapa tidak bagi individu dengan orientasi homoseksual?

Pertanyaannya kemudian muncul: mengapa tidak ada upaya untuk memberikan akomodasi bagi mereka yang, meskipun secara fisik jelas laki-laki atau perempuan, secara alami merasakan ketertarikan pada sesama jenis? Argumen yang diangkat adalah bahwa dalam pemikiran hukum Islam, konsep darurat sering digunakan untuk membenarkan pelonggaran aturan. Dalam kasus ini, kita tidak harus memikirkan kebutuhan dalam pengertian absolut, tetapi lebih pada esensi pernikahan dalam Islam dan tujuan-tujuannya. Pernikahan homoseksual, meskipun tidak menghasilkan keturunan, memiliki banyak kesamaan dengan pernikahan heteroseksual Muslim, seperti cinta, kasih sayang, dan keharmonisan antara dua individu.

Dalam tradisi Islam klasik, kemampuan untuk memiliki keturunan bukanlah syarat wajib dalam pernikahan. Bahkan, pasangan yang tidak memiliki harapan untuk memiliki anak tetap diizinkan menikah selama mereka berbeda jenis kelamin. Oleh karena itu, argumen ini menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti cinta dan kemitraan hidup bersama dapat diterapkan pada pernikahan homoseksual, sehingga seharusnya diperbolehkan.

Namun, bagaimana dengan pandangan Al-Qur'an terhadap homoseksualitas? Apakah argumen ini juga mempertimbangkan apa yang dikatakan Al-Qur'an? Dalam buku tersebut, terdapat satu bab yang khusus membahas penafsiran Al-Qur'an. Sayangnya, bab ini terasa kurang fokus dalam mencoba memahami Al-Qur'an sebagai firman Tuhan secara mendalam. Sebagian besar isi buku lebih banyak membahas sejarah fikih Islam dan menekankan bahwa banyak ulama Muslim klasik keliru dalam memahami homoseksualitas, menganggapnya sebagai penyakit atau penyimpangan. Padahal, psikologi modern melihat orientasi seksual dengan cara yang berbeda.

Ketika penulis mencoba menafsirkan Al-Qur'an, argumen yang sama sering kali diulang: interpretasi tradisional dianggap keliru karena didasarkan pada miskonsepsi tentang orientasi homoseksual. Alih-alih berfokus pada apa yang sebenarnya disampaikan Al-Qur'an dan mengajukan pertanyaan mendalam tentang kehendak Tuhan, penulis lebih banyak mengacu pada pendapat para ulama klasik sambil mengkritisi kesalahpahaman mereka. Hal ini membuat argumen dalam buku tersebut terasa kurang menggali inti dari pesan Al-Qur'an.

Buku ini tidak sepenuhnya berfokus pada pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an, melainkan mengintegrasikan perspektif eksternal ke dalam pembahasannya. Salah satu bagian menarik adalah diskusi mengenai kejahatan kaum Nabi Luth dan alasan mereka dihukum oleh Tuhan. Dalam pembahasan ini, penulis berusaha menyingkirkan elemen homofobia yang sering kali dimasukkan dalam penafsiran kisah tersebut. Menariknya, diskusi ini juga mengaitkan tragedi modern, seperti penembakan di klub malam Orlando, dengan refleksi tentang sifat kisah Nabi Luth. Kisah ini kerap dibesar-besarkan dalam konteks elemen homoseksualnya, padahal ada isu-isu lain yang turut menjadi penyebab kehancuran kaum tersebut.

Surah Al-Ankabut memberikan petunjuk bahwa dosa kaum Nabi Luth tidak semata-mata terkait homoseksualitas. Hukuman mereka lebih disebabkan oleh penolakan terhadap Tuhan dan permusuhan mereka terhadap utusan-Nya. Namun, sebagian pihak mencoba mempersempit narasi ini menjadi sekadar kisah tentang hubungan seksual sesama jenis, dengan fokus pada insiden dua malaikat yang didatangi secara paksa oleh kaum tersebut. Al-Qur'an memang menyatakan, "Kalian mendatangi laki-laki dengan nafsu," tetapi interpretasi ini sering kali terlalu disederhanakan.

Ada upaya untuk menjelaskan frasa tersebut dengan menggunakan analisis etimologis. Beberapa penafsir berpendapat bahwa kata dalam bahasa Arab itu merujuk pada "entitas yang tidak reseptif," sehingga menyimpulkan bahwa yang dikutuk adalah tindakan pemaksaan atau pemerkosaan, bukan hubungan antarpria yang saling menyetujui. Namun, penulis mengkritik pendekatan ini sebagai kesalahan etimologis, sebagaimana dijelaskan dalam buku Exegetical Fallacies (1984) karya Don Carson. Asal usul kata tidak selalu mencerminkan maknanya dalam konteks penggunaannya. Dalam konteks bahasa Arab abad ke-7, penulis berpendapat bahwa kata tersebut merujuk pada laki-laki secara umum, bukan spesifik pada "laki-laki yang tidak reseptif."

Selain itu, frasa "Kalian mendatangi laki-laki dengan nafsu" sering dianalisis melalui kata kerja أَتَى (atâ) yang dalam bahasa Arab berarti "datang." Beberapa interpretasi mencoba menambahkan konotasi kekerasan dengan merujuk pada makna alternatif "datang dengan paksa." Pendekatan ini digunakan untuk menyimpulkan bahwa dosa kaum Nabi Luth terletak pada tindakan kekerasan seksual. Namun, penulis berpendapat bahwa interpretasi semacam ini membutuhkan analisis lebih hati-hati untuk memahami konteks sebenarnya dalam Al-Qur'an dan bahasa Arab klasik.

Dalam banyak hal, saya pikir bahwa analisis dalam buku ini cukup mendalam, dan setiap bagian dari pembahasannya patut diapresiasi. Namun, membangun argumen berdasarkan poin-poin tangensial terkadang terasa terlalu spekulatif. Inilah yang membuat beberapa bagian buku ini kurang meyakinkan. Ketika membahas penerapan hukum Islam klasik pada pernikahan sesama jenis modern, buku ini hanya menyentuhnya secara sepintas tanpa eksplorasi yang mendalam.

Salah satu isu paling signifikan yang perlu dipahami adalah bagaimana Al-Qur'an menetapkan batasan dalam pernikahan. Misalnya, larangan menikahi ibu atau anak perempuan diceritakan dari perspektif laki-laki: seorang pria tidak boleh menikahi ibu atau putrinya, dan sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menikahi ayah atau putranya. Jika aturan ini diterapkan pada hubungan sesama jenis, maka logikanya, seorang pria tidak boleh menikahi ayah atau putranya.

Namun, bagaimana dengan poligami? Dalam hukum Islam klasik, seorang pria diizinkan memiliki hingga empat istri sekaligus. Apakah pria homoseksual juga akan diizinkan memiliki empat pasangan pria dalam pernikahan? Buku ini menyatakan bahwa poligami tidak akan berlaku dalam konteks pernikahan sesama jenis, dan hubungan tersebut akan dibatasi hanya pada satu pasangan.

Tetapi, jika poligami dihapuskan dalam konteks ini, bagaimana kita menangani orientasi biseksual? Misalnya, jika seseorang menikah dengan seorang wanita, bercerai, lalu menikah dengan seorang pria, dan kemudian kembali menikah dengan seorang wanita, bagaimana hukum Islam akan mengatur situasi seperti itu? Apakah ini dianggap kebutuhan, atau lebih menyerupai eksploitasi aturan? Buku ini juga menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana hukum Islam membedakan antara pernikahan yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan emosional dan cinta, dibandingkan dengan perilaku yang mungkin dianggap pesta pora?

Islamic Law and Muslim Same-Sex Unions, ditulis oleh Junaid Jahangir dan Hussein Abdul Latif, adalah karya akademis yang sangat luar biasa dan penuh dengan wawasan dari perspektif sejarah, psikologi, dan eksegese. Meskipun bukan bacaan yang ringan, karya ini layak dibaca oleh para cendekiawan Muslim dan akademisi lainnya. Namun, bagi pembaca awam, buku ini mungkin terasa berat karena kompleksitas pembahasannya.