Kepemimpinan Muhammadiyah: Dari Tokoh Karismatik Menjadi Sistem Kolektif Kolegial

Oleh Muhammad Zulfi Ifani*

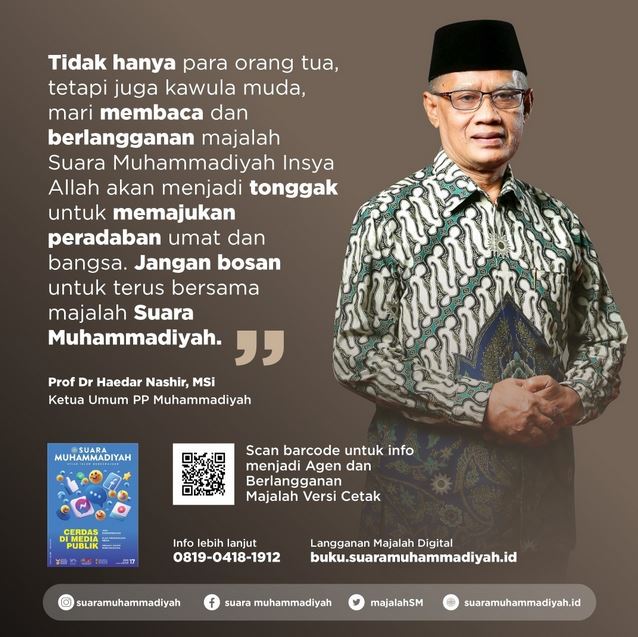

"Saya selaku Ketua Umum, posisi saya hanya sejengkal di depan dan seinci ditinggikan. Tapi prinsip kepemimpinan Muhammadiyah adalah kolektif kolegial," (Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, 2022)

Sebagai kader Muhammadiyah, acapkali kita mendengar atau membaca doktrin kepemimpinan Muhammadiyah sebagai “Kolektif - Kolegial”. Dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting, dari Pimpinan Majelis sampai Pimpinan Ortom sama doktrinnya. Sebagian besar dari kita, tentu sudah paham substansi maknanya. Tapi, bila kita tarik ke belakang. Bagaimana sejarahnya dua kata ini jadi doktrin kepemimpinan di Muhammadiyah hari ini? Apa saja dinamika yang terjadi selama itu?

Untuk menjawab dan menjelaskan perihal ini. Kita akan meminjam penjelasan dari Prof. Hyung Tjun Kim (2023) dalam artikelnya “Collegial Leadership and Election in Muhammadiyah” untuk menjelaskan definisi dan sejarah dari doktrin “kolektif - kolegial”.

Sebelum itu, kita perlu merujuk terlebih dahulu pada pemikiran Max Weber tentang sumber otoritas pemimpin – yaitu otoritas tradisional, legal-rasional dan karismatik. Menurut Weber, kepemimpinan Muhammadiyah pada awalnya bertumpu pada otoritas karismatik pendirinya KH. Ahmad Dahlan. Otoritas kepemimpinan Kiai Dahlan, bukanlah karena jabatan struktural (otoritas legal-rasional) ataupun keturunan raja (tradisional). Melainkan pada amal nyata dan dedikasinya untuk masyarakat sekitar. Setelah wafatnya Kiai Dahlan, baru kemudian Muhammadiyah secara bertahap mengalami perubahan pola kepemimpinan: dari model tokoh yang karismatik menuju sistem kolektif-kolegial yang egaliter.

Era Kepemimpinan KH Ahmad Dahlan (1912–1923)

Anggaran dasar pertama tahun 1912 menetapkan bahwa Muhammadiyah dipimpin oleh Hoofdbestuur (Pengurus Besar) yang terdiri dari sembilan pemimpin yang dipilih oleh anggota. Namun dalam praktiknya, di fase awal pendirian organisasi, Kiai Dahlan tetaplah figur sentral. Ia menunjuk kolega dekat (keluarga, tetangga & murid di Kauman) untuk duduk di kursi pengurus. Saat itu, mekanisme pemilihan masih sangat dipengaruhi kepercayaan pribadi dari Kiai Dahlan.

Akan tetapi, dari segi struktur organisasi. Sebenarnya, Muhammadiyah sudah menuju ke arah organisasi modern. Menurut Prof. Kim, asal-usul sistem kepemimpinan di Muhammadiyah sebenarnya diadopsi dari Budi Utomo. Bukti kemiripannya antara lain jumlah anggota pimpinan yang berjumlah sembilan, masa jabatan tiga tahun, jumlah minimal anggota untuk membuka cabang baru adalah sepuluh, dan suara yang dibutuhkan untuk mengubah anggaran dasar adalah 75% dari peserta rapat terkait.

Sistem Pemilihan: Transisi Pasca-Dahlan (1923–1928)

Setelah Kiai Dahlan wafat pada 1923, posisi Ketua Hoofdbestuur Muhammadiyah beralih ke KH Ibrahim. Akan tetapi, peralihan ini terjadi bukan karena sistem pemilihan, melainkan karena faktor wasiat.

Di fase ini, mulai ada pemilu dua tahap (block voting): yaitu cabang mengirim rekomendasi nama ke panitia pemilihan. Dari hasil itu dipilih 9 nama, kemudian kongres memilih ketua dari mereka. Namun, menurut catatan Prof. Kim, jejaring Kauman tetap mendominasi: dimana hubungan keluarga, senioritas, dan jejaring lokal lebih menentukan ketimbang suara rasional.

Seiring meluasnya pengaruh organisasi ke luar Yogyakarta, terjadilah perubahan besar ketika cabang ranting di daerah mulai diisi oleh kader muda modern dan berani kritis. Dalam artikelnya yang lain, "Leadership Changes and Inter-Leader Relationships in Muhammadiyah: From Kauman-Centred Activists to Loosely Connected Individuals" (2025). Prof. Kim menyoroti krisis di Kongres 1937 yang menjadi salah satu momen paling penting. Dimana terjadi pergeseran besar, kepemimpinan tradisional - senior berbasis Kauman menuju era modern yang terbuka terhadap kader non-Kauman.

Saat kongres tahun 1937, terjadilah konfrontasi terbuka. Para aktivis muda secara terbuka mengkritik para pemimpin senior, menuduh mereka berkompromi dengan pemerintah kolonial demi memperoleh subsidi untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Para pemimpin senior juga dikritik karena gaya manajemen yang otoriter, memperlakukan aktivis muda sebagai bawahan yang diharapkan hanya mengikuti perintah tanpa pertanyaan.

Puncak krisis ditandai dengan mediasi yang dipimpin Ki Bagus Hadikusumo dan Hadjid yang mengajak cabang dari luar Yogyakarta sebagai penyeimbang. Hasilnya: para senior dengan lapang dada setuju menyerahkan kepemimpinan kepada generasi muda. Sebagai simbol pergeseran generasi ini, KH Mas Mansur dari Surabaya dipilih sebagai ketua baru, dan lima aktivis muda yang vokal masuk ke jajaran pengurus pusat.

Bab pergeseran dari Pemimpin Kauman ke luar Kauman, sepertinya akan lebih menarik bila ditulis terpisah di lain kesempatan. Termasuk juga, bagaimana pemimpin Muhammadiyah bergeser dari dulunya para Kyai-Ulama menjadi para intelektual akademisi seperti hari ini.

Kritik terhadap Kolektif-Kolegial

Pada awal 1950-an, Buya Hamka secara terbuka mengkritik sistem kolektif kolegial Muhammadiyah karena ia menilai sistem itu bertentangan dengan prinsip imamah dalam Islam. Kritik ini dipublikasikan dalam artikel “Pimpinan dan Imamah” di majalah Suara Muhammadiyah tahun 1953.

Inti Kritik Hamka yaitu: Pertama, dari sisi agama, Menurut Hamka, Muhammadiyah tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Kepemimpinan Islam seharusnya berdasarkan prinsip imamah. Seperti satu imam memimpin shalat berjamaah, satu pemimpin sebaiknya memimpin organisasi.

Kedua, dari sisi organisasi. Hamka menilai Ketua Muhammadiyah harus terus menerima pendapat delapan orang anggota lain tanpa hak istimewa. Sehingga, Ketua tidak bisa menikmati hak penuhnya dalam memimpin. Akibatnya, seringkali kepemimpinan pun sering tidak berjalan lancar.

Ketiga, dari sisi sejarah: Hamka melihat contoh krisis 1937 di mana menurutnya keputusan kolegial tanpa tokoh sentral menimbulkan kekacauan dan menegaskan peran tanwir sebagai lembaga kolektif justru memperlemah otoritas ketua.

Beberapa tahun berikutnya, Buya AR Sutan Mansur merespon secara terbuka tulisan tersebut dalam sebuah pidato tahunan. beliau menegaskan bahwa konsep imamah dalam shalat berbeda dengan dalam organisasi. Dalam organisasi, imamah bermakna kesatuan dan totalitas yang berpusat pada dewan syuro. Dimana anggota syuro tidak boleh bertindak sendiri, dan jikalau terpaksa melakukannya dalam situasi yang darurat. Maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di syuro untuk mendapat pengesahan atau revisi.

Hemat Prof. Kim, kepemimpinan kolektif kolegial di Muhammadiyah adalah sistem dimana kewenangan dan tanggung jawab kepemimpinan dijalankan secara bersama atau kolektif, dengan hak dan kedudukan yang setara di antara para pemimpinnya. Sistem ini meminimalisir dominasi tokoh individu, membatasi konsentrasi otoritas pada satu orang tokoh, dan menekankan kerjasama, musyawarah, serta persamaan di antara anggota pimpinan.

Setelah kritik Hamka di tahun 1950-an, sistem kolektif kolegial menjadi semakin “sakral” di internal persyarikatan. Mayoritas pimpinan Muhammadiyah – sampai hari ini – cenderung melihat kolektif kolegial adalah benteng organisasi. Agar Muhammadiyah tidak jatuh berkemunduran ke model tradisional patron–client. Otoritas kepemimpinan Kiai Dahlan seharusnya tidak diwariskan kepada personal tertentu, akan tetapi diwariskan secara kelembagaan yang modern.

Muhammadiyah agaknya sudah tahu bahwa kolektif-kolegial tidaklah sempurna. Akan tetapi keputusan ini sudah bulat. Konsekuensi dimana keputusan organisasi cenderung lambat dan ketiadaan figur tokoh yang menonjol, bukanlah masalah yang berarti. Karena justru itulah benteng pertahanan yang membuat persyarikatan melewati satu abad, tidak berpecah, dan terjebak pada kultus individu.

*Penulis adalah Anggota LPCRPM PP Muhammadiyah / Ketua PCPM Ngaglik Sleman / Mahasiswa Doktor Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan UGM